第二章, 表演形式

第二節, 藝術的演變

前言:

問題探討──延續上週問題:有關於文化素養、藝術欣賞與何謂藝術的幾點意見 :

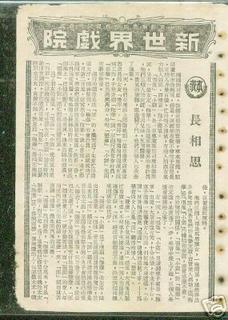

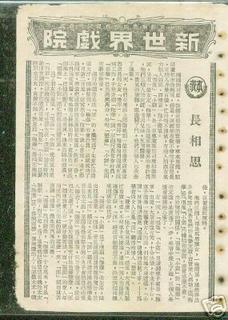

我有印象的第一部電影是民國61年李小龍的精武門(見左附圖),我不對當時的電影情節或是人山人海的盛況多作描述,我所要描述的是當時進電影院看電影前不可或缺的一樣東西─「電影本事」,它是一張約32開的白報紙,一面印著當天放映的片子劇情介紹(見右附圖),另一面印著下一檔電影的圖案預告(見左附圖下),在電影未放映之前,每個觀眾都會在晦暗的燈光下聚精會神的研讀一番劇情,在當時是一種習慣;畢竟,民國61年距電影問世還不到90年,觀眾對於這種新的表演平台還需要一點「指導性」的幫助吧…。

而在現時,我們很難想像當時電影欣賞者的那種土氣,但是在民國50年代還有更玄的事,在電影院放電影的同時還有人現場以麥克風 講解劇情;每件事在每個時間點都是理所當然的。我們在現時空中所做的看電影時發生的種種行為難免在20年後也會令人匪夷所思,時間改變觀眾(閱聽人)的

講解劇情;每件事在每個時間點都是理所當然的。我們在現時空中所做的看電影時發生的種種行為難免在20年後也會令人匪夷所思,時間改變觀眾(閱聽人)的 認知程度,快速而爆炸的影像文字無可避免的在我們生活週遭閃過,造成反射式的理解和圖像知識累積,暗示、隱喻、謎語,被多次使用過而早已失去了新鮮感,因此,我相信文化素養在現今社會裡是以多角度來累積發展的,也絕難有單一的解釋與答案,因此藝術欣賞,不論是電影、戲劇、舞蹈等等個人的認知絕對取代集體的認知,也就是每個人經由個人的經驗experience發展出每個人獨一無二的「本事」。

認知程度,快速而爆炸的影像文字無可避免的在我們生活週遭閃過,造成反射式的理解和圖像知識累積,暗示、隱喻、謎語,被多次使用過而早已失去了新鮮感,因此,我相信文化素養在現今社會裡是以多角度來累積發展的,也絕難有單一的解釋與答案,因此藝術欣賞,不論是電影、戲劇、舞蹈等等個人的認知絕對取代集體的認知,也就是每個人經由個人的經驗experience發展出每個人獨一無二的「本事」。

我大學是文化大學戲劇系影劇組畢業,唸戲劇系剝奪了我ㄧ些生活上的樂趣。這個樂趣就是當一個純粹的觀眾,所謂純粹的觀眾就是指,當你看到令人流淚的情節表演時能痛痛快快地掉下眼淚而不是還想著:這個燈光的角度再高一點會比較好吧?這個音樂太搧情了點吧?如果失去了當純觀眾的樂趣,每件事就只能以批評、研究、模仿的角度出發,到最後除非有極大的狂熱或是興趣,多半都會彈性疲乏,失去了觀看表演藝術的興致。我的建議對於所有的表演藝術的欣賞通則是:過程中享受有趣點,結束後想一想主題的啟示,啟示如有所得,會很令人滿足。如沒有也享受了樂趣。

何謂藝術?在名詞解釋之前,我先引用尼采(見左附圖)美學文選(Aesthetics Selected Works of Nietzsche,萬象圖書)中對美的描述:「美的慢箭:最高貴的美是這樣一種美,它並非一下把人給吸引住,不做爆烈的、醉人的進攻,相反,它是那種漸漸滲透的美,人們不知不覺的把它帶走,一度在夢中與它相逢,可是在它悄悄久留我們心中之後就完全佔有了我們,使我們的眼睛飽含淚水,使我們的心靈充滿憧憬──在觀照美時,我們渴望什麼?渴望自己也成為美的本身──我們以為必定有許多幸福與此相聯,但這是一種誤會。」如果你(妳)同意藝術是創造或是追求美的一種過程,對於美的檢驗就是對於藝術的檢驗。

何謂藝術?在名詞解釋之前,我先引用尼采(見左附圖)美學文選(Aesthetics Selected Works of Nietzsche,萬象圖書)中對美的描述:「美的慢箭:最高貴的美是這樣一種美,它並非一下把人給吸引住,不做爆烈的、醉人的進攻,相反,它是那種漸漸滲透的美,人們不知不覺的把它帶走,一度在夢中與它相逢,可是在它悄悄久留我們心中之後就完全佔有了我們,使我們的眼睛飽含淚水,使我們的心靈充滿憧憬──在觀照美時,我們渴望什麼?渴望自己也成為美的本身──我們以為必定有許多幸福與此相聯,但這是一種誤會。」如果你(妳)同意藝術是創造或是追求美的一種過程,對於美的檢驗就是對於藝術的檢驗。

藝術是什麼?

在18世紀之前,「藝術」一詞幾乎僅用於指稱未達某種目的而應用的有系統的技巧。到了18世紀,「藝術」習慣上被分成兩類:實用藝術(Useful Arts)與美術(Fine Arts),前者演進成一專門字彙「技藝」(Technology)。後者中包含了文學、繪畫、雕塑、建築、音樂、與舞蹈。也就在此時一個觀念漸漸形成:實用藝術是很容易可以學會的,而美術卻是天才的產物,不能以規律或是原則相授受。如此則自西元1800年以下,藝術輒被視為崇高深奧而飄渺之物,既不可通解,亦不能深究。

也許我們可以說,一種共認的藝術界說並不存在。但是藝術的性質卻可以由它與其他人類活動的相互關係中隱隱得見。

1. 藝術是我們了解世界的一項工具。

2. 藝術可直接引動觀眾情感、想像力與理智的介入,直接激起反應。

3. 每一種藝術形式各有其獨特的方法來處理人類經驗的某一面。

4. 所有的藝術都旨在表達與組織我們諸如感覺、情緒、成長、與動作的知覺,也就是生命自身。

5. 每一種藝術形態都要選擇、安排、而且加強它特有素質的運用。

而透過了藝術的結構或形式,就出現了藝術的意義。而這意義可分為知性(描寫親子關係、盲目縱情等知性邏輯認知)、感性(反映出的快樂、恐懼等感情)與美的認知。

對於藝術的最後描述:藝術不是價值判斷,而是人類經驗的探索。

-(改寫自:世界戲劇藝術欣賞/布羅凱特/志文出版社p28-34)/關鍵詞,文化與社會的詞彙/雷蒙威廉士/巨流出版社p14-15)

第二節, 藝術的演變

前言:

問題探討──延續上週問題:有關於文化素養、藝術欣賞與何謂藝術的幾點意見 :

我有印象的第一部電影是民國61年李小龍的精武門(見左附圖),我不對當時的電影情節或是人山人海的盛況多作描述,我所要描述的是當時進電影院看電影前不可或缺的一樣東西─「電影本事」,它是一張約32開的白報紙,一面印著當天放映的片子劇情介紹(見右附圖),另一面印著下一檔電影的圖案預告(見左附圖下),在電影未放映之前,每個觀眾都會在晦暗的燈光下聚精會神的研讀一番劇情,在當時是一種習慣;畢竟,民國61年距電影問世還不到90年,觀眾對於這種新的表演平台還需要一點「指導性」的幫助吧…。

而在現時,我們很難想像當時電影欣賞者的那種土氣,但是在民國50年代還有更玄的事,在電影院放電影的同時還有人現場以麥克風

講解劇情;每件事在每個時間點都是理所當然的。我們在現時空中所做的看電影時發生的種種行為難免在20年後也會令人匪夷所思,時間改變觀眾(閱聽人)的

講解劇情;每件事在每個時間點都是理所當然的。我們在現時空中所做的看電影時發生的種種行為難免在20年後也會令人匪夷所思,時間改變觀眾(閱聽人)的 認知程度,快速而爆炸的影像文字無可避免的在我們生活週遭閃過,造成反射式的理解和圖像知識累積,暗示、隱喻、謎語,被多次使用過而早已失去了新鮮感,因此,我相信文化素養在現今社會裡是以多角度來累積發展的,也絕難有單一的解釋與答案,因此藝術欣賞,不論是電影、戲劇、舞蹈等等個人的認知絕對取代集體的認知,也就是每個人經由個人的經驗experience發展出每個人獨一無二的「本事」。

認知程度,快速而爆炸的影像文字無可避免的在我們生活週遭閃過,造成反射式的理解和圖像知識累積,暗示、隱喻、謎語,被多次使用過而早已失去了新鮮感,因此,我相信文化素養在現今社會裡是以多角度來累積發展的,也絕難有單一的解釋與答案,因此藝術欣賞,不論是電影、戲劇、舞蹈等等個人的認知絕對取代集體的認知,也就是每個人經由個人的經驗experience發展出每個人獨一無二的「本事」。我大學是文化大學戲劇系影劇組畢業,唸戲劇系剝奪了我ㄧ些生活上的樂趣。這個樂趣就是當一個純粹的觀眾,所謂純粹的觀眾就是指,當你看到令人流淚的情節表演時能痛痛快快地掉下眼淚而不是還想著:這個燈光的角度再高一點會比較好吧?這個音樂太搧情了點吧?如果失去了當純觀眾的樂趣,每件事就只能以批評、研究、模仿的角度出發,到最後除非有極大的狂熱或是興趣,多半都會彈性疲乏,失去了觀看表演藝術的興致。我的建議對於所有的表演藝術的欣賞通則是:過程中享受有趣點,結束後想一想主題的啟示,啟示如有所得,會很令人滿足。如沒有也享受了樂趣。

何謂藝術?在名詞解釋之前,我先引用尼采(見左附圖)美學文選(Aesthetics Selected Works of Nietzsche,萬象圖書)中對美的描述:「美的慢箭:最高貴的美是這樣一種美,它並非一下把人給吸引住,不做爆烈的、醉人的進攻,相反,它是那種漸漸滲透的美,人們不知不覺的把它帶走,一度在夢中與它相逢,可是在它悄悄久留我們心中之後就完全佔有了我們,使我們的眼睛飽含淚水,使我們的心靈充滿憧憬──在觀照美時,我們渴望什麼?渴望自己也成為美的本身──我們以為必定有許多幸福與此相聯,但這是一種誤會。」如果你(妳)同意藝術是創造或是追求美的一種過程,對於美的檢驗就是對於藝術的檢驗。

何謂藝術?在名詞解釋之前,我先引用尼采(見左附圖)美學文選(Aesthetics Selected Works of Nietzsche,萬象圖書)中對美的描述:「美的慢箭:最高貴的美是這樣一種美,它並非一下把人給吸引住,不做爆烈的、醉人的進攻,相反,它是那種漸漸滲透的美,人們不知不覺的把它帶走,一度在夢中與它相逢,可是在它悄悄久留我們心中之後就完全佔有了我們,使我們的眼睛飽含淚水,使我們的心靈充滿憧憬──在觀照美時,我們渴望什麼?渴望自己也成為美的本身──我們以為必定有許多幸福與此相聯,但這是一種誤會。」如果你(妳)同意藝術是創造或是追求美的一種過程,對於美的檢驗就是對於藝術的檢驗。藝術是什麼?

在18世紀之前,「藝術」一詞幾乎僅用於指稱未達某種目的而應用的有系統的技巧。到了18世紀,「藝術」習慣上被分成兩類:實用藝術(Useful Arts)與美術(Fine Arts),前者演進成一專門字彙「技藝」(Technology)。後者中包含了文學、繪畫、雕塑、建築、音樂、與舞蹈。也就在此時一個觀念漸漸形成:實用藝術是很容易可以學會的,而美術卻是天才的產物,不能以規律或是原則相授受。如此則自西元1800年以下,藝術輒被視為崇高深奧而飄渺之物,既不可通解,亦不能深究。

也許我們可以說,一種共認的藝術界說並不存在。但是藝術的性質卻可以由它與其他人類活動的相互關係中隱隱得見。

1. 藝術是我們了解世界的一項工具。

2. 藝術可直接引動觀眾情感、想像力與理智的介入,直接激起反應。

3. 每一種藝術形式各有其獨特的方法來處理人類經驗的某一面。

4. 所有的藝術都旨在表達與組織我們諸如感覺、情緒、成長、與動作的知覺,也就是生命自身。

5. 每一種藝術形態都要選擇、安排、而且加強它特有素質的運用。

而透過了藝術的結構或形式,就出現了藝術的意義。而這意義可分為知性(描寫親子關係、盲目縱情等知性邏輯認知)、感性(反映出的快樂、恐懼等感情)與美的認知。

對於藝術的最後描述:藝術不是價值判斷,而是人類經驗的探索。

-(改寫自:世界戲劇藝術欣賞/布羅凱特/志文出版社p28-34)/關鍵詞,文化與社會的詞彙/雷蒙威廉士/巨流出版社p14-15)

<< Home